相続に関する一般知識

ご葬儀の流れ

ご葬儀の流れを説明いたします。

1.ご臨終

・菩提寺に連絡/葬祭業者を決定、連絡

・自宅または葬儀場へ遺体を搬送

2.葬儀の準備

・葬祭業者との打ち合わせ/葬儀日程の決定

・死亡広告の依頼

・戒名の依頼

・親族・友人・勤務先への連絡

・死亡通知状の発送、死亡届の提出

・式場の準備

・生花・花輪等の手配/遺影の準備/手伝いの依頼

・納棺

・喪服の準備

3.通夜

・受付の準備

・僧侶の接待/通夜ぶるまい、喪主などのあいさつ

4.葬儀

・席順、焼香順位、受付準備の確認

・喪主などのあいさつ

・会葬礼品の用意

・出棺

5.火葬

・拾骨

・遺骨迎えの準備

6.直後の儀礼、会食、諸手続き

・精進落とし

・保険や年金などの手続

7.忌明け

・49日法要

・香典返し

・後片付けと形見分け

8.納骨

・納骨

お葬式の後に必要な手続きと届出

ご葬儀の手続き・届け出

ご葬儀のあとには、やらなければならない手続きには、名義変更などの届け出の手続き、

お金の受け取り方の手続き、遺産相続に関する遺産相続に関する手続きがあります。

そのうち名義変更には、先ほど説明をした死後すぐ手続きするものと、

遺産相続を確定してから手続きするものがあります。

ここで、死後すぐに手続きが必要なものと相続確定後に手続きが必要なものを一覧表としてまとめておきます。

なお、2024年4月から不動産の相続登記が義務化されました。

今までは相続登記が義務ではなかったため、費用と手間を省略して相続登記をしないケースがありました。

世代が変わると土地の所有者が不明となる不動産が多くなったため、今後は相続後3年以内に相続登記をする

必要があり、正当な理由がなく相続登記をしない場合は、10万円以下のペナルティが課される可能性もあります。

また、相続の名義変更などで被相続人と相続人の戸籍謄本を何度も取得することは大変な手間と費用がかかりますが、2017年度から「法定相続情報一覧図」を法務局で取得すれば、その写しで各種の名義変更手続きが可能と

なっており、便利となっております。

名義変更の手続き一覧

(すぐに手続きするもの)

| 窓口 | 手続き | 期限 | 備考 | |

| 住民票 | 市区町村役場 | 世帯主変更 | 14日以内 | 世帯主以外なら手続きの必要なし |

| 電気・ガス・水道 | 電気会社、ガス会社、水道局 | 名義変更 | なるべく早く | 電話で申し出 |

| 電話 | NTT | 名義変更 | なるべく早く | 電話で申し出 |

(相続確定後にするもの)

| 窓口 | 手続き | 期限 | 備考 | |

| 不動産 | 法務局 | 所有権移転登記 | 印鑑証明、戸籍謄本は相続人全員のもの | |

| 預貯金 | 銀行、ゆうちょ銀行 | 名義書換 | ||

| 株式 | 証券会社 | 名義書換 | ||

| 生命保険 | 保険会社 | 契約要項変更 | 被保険者本人が死亡したときは死亡保険金の給付の請求を | |

| 自動車 | 陸運支局事務所 | 移転登録 | 原則15日以内 | 自動車検査証が必要 |

ご葬儀後のその他の手続き

名義変更のほかに、ご葬儀のあとには、しなければならない届け出や手続きが集中します。

- 故人の免許証や保険証などの返却

- 故人の年金の停止

- 故人の確定申告を相続人が行う(必要であれば4ヶ月以内の準確定申告)

- 所得から医療費控除を差し引く

- 健康保険から埋葬料をもらう、国民健康保険から葬祭費をもらう、高額療養費の支給を受ける、

生命保険を受け取る、厚生年金・国民年金を受け取る手続き - 遺産の相続と相続税の申告手続き(必要であれば10ヶ月以内の相続税申告)

- 特殊な手続き

①母子家庭になって「児童扶養手当」の認定手続き

②特別な死亡の手続きと届け出(事故死、変死、死体がない場合)

③遺族に学生がいる場合の国民年金学生納付特例制度

(ご注意)

故人名義の銀行口座は、その旨を伝えると直後に閉鎖されてしまいますので、入金も出金もストップされます。

病院への支払やご葬儀の費用などの必要と思える当座の費用は、早めに引き出しておくことが肝心です。

3つの争い

現代の傾向として、相続にあたって3つの「争い」が問題となる場合があります。

それは、以下の3つがあります。

- 葬儀の一連の手続きにおける葬儀業者との「争儀」

- 遺産相続の分割時の相続人間の「争続」

- 相続税の申告・納税にあたっての納税、税務調査などでの「争続税」

入念な事前の準備と対策により、いざというときに円満解決することができると考えております。

やはり、「転ばぬ先のつえ」「備えあれば憂いなし」の格言通り、早めに、準備を行い、

しっかりとした対策を講じることが重要となります。

天神橋税理士法人では、事前コンサルティング、相続税シミュレーション、提案サービスにより、

トータルにサポートする体制を構築しておりますので、どうぞお気軽に、お早めにご連絡下さい。

葬儀(争儀)

少子高齢化社会、高度情報化、サービスの多様化などの影響もあり、葬儀の方法も多様化しています。

近年は盛大な葬儀ではなく、ご家族と親しい友人だけで故人を惜しむ「家族葬」、儀式を行なわず、

火葬だけの「直葬」など静かな葬儀多く行なわれるようになっています。

故人が好んだ音楽を流し、好きな写真を遺影にしたりと、 形式にとらわれず個人の遺志や遺族の方の思いが

伝わる式もあります。

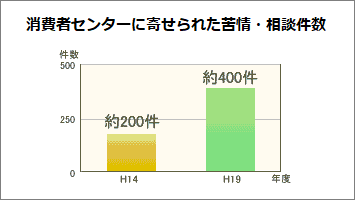

この葬儀について、業者の方との「争い」、トラブルが増加しています。

トラブルの多くが、「葬儀に関する契約内容」「請求料金の内容」「業者のサービス対応」を要因としています。

2022年度に、全国の消費者センターに寄せられた苦情・相談件数は約1000件弱にのぼり、

最近においてさらに増加する傾向にあります。

葬儀での料金トラブルとなる理由

葬儀での料金トラブルとなる理由は、「価格・サービスの内容」についての情報・説明が少なく、

分かりにくいことが挙げられます。

葬儀一式には、「祭壇一式、棺、式場使用料など」が該当し、通夜・葬儀での飲食接待費・供花・寺院への

お布施、戒名料などは別となり、 総額では高額な支払いが必要になります。

互助会での割引などあり、 事前にサービス内容と見積もりを確認し、納得することが重要です。

一般的な葬儀費用(葬儀一式、飲食接待費用、寺院費用)は、地域によって差がありますが、

全国平均で約130万円前後とされています。(直葬では40万前後のものもあります)

インターネット、書籍、各地での葬儀セミナーなどでの情報収集が必要で、葬儀社を選定する場合には、

2社以上からの見積書を取って充分にチェックし、経験者の知人・友人から話を聞いたり、

地域の評判を聞くなど、事前に納得することが重要です。

葬儀準備費用を月々3千円前後の掛け金で冠婚葬祭サービスを将来利用する権利を購入する互助会

(全国で2,300万人が加入)においても、金銭トラブルが増加しており、

そのサービス、割引制度、 解約などの取扱いなど事前に注意することが必要です。

見積書のチェック項目、世間相場、葬儀セミナー情報などについては、当事務所までお気軽にお聞き下さい。

遺産相続(争続)

遺産分割をめぐる相続人間でのトラブルは、新しいことではありませんが、

近年は、いわゆる争続件数が増加しており社会的にも関心事となっています。

家庭裁判所が相続財産の評価、相続人の事情などを考慮して審判を行います。

(調停の申立件数の約20%が審判となっている状況です。)

最高裁判所の司法統計によりますと、この家庭裁判所での遺産分割の申立件数は、

2022年度で約13,000件あり、年々増加しております。

この増加割合は死亡者数の増加を大きく上回る傾向にあります。

しかも、調停事件のうち約80%が資産総額5,000万円以下の案件で、

さらに資産総額1,000万円以下の案件は35%弱を占めています。

つまり、相続財産をめぐるトラブルは、いわゆる資産家の問題ではなく、

一般的な家庭での争いが多く身近に起こる可能性が高いということです。

争いが増加している背景として

- 核家族化・高齢化により、親族関係の意思疎通が少なくなっていること

- 民法で定められている法定相続の権利を主張する傾向が強くなっていること

- 経済的事情などにより相続財産への意識・権利主張が強くなること

が考えられます。具体的には、2次相続で配偶者がおらず、子供だけの相続となる場合、子供がおらず被相続人

(故人)の兄弟・姉妹が法定相続人となる場合、遺留分を考慮しない遺言があった場合などが考えられます。

トラブルの財産要因として

トラブルの財産要因としては、家庭裁判所での遺産分割事件の約85%が不動産がらみの案件となっております。

現金・預金、有価証券などは、現物を分けることもできますが、不動産はその評価額も大きく、

金銭での代償分割(不動産の代わりに、金銭で対価を他の相続人に支払うこと)も困難なケースがあります。

また、相続人で共有することも、後々の権利関係、売却、相続などでトラブルとなるケースが多く、

争いの要因となります。

このようなトラブルを防ぎ、安心・円満なご相続とする対策としては、

相続人全員への配慮ある遺言書、 生前贈与、生前のコミュニケーションや意思表示が重要です。

「バランスとコミュニケーション」、これが最善の方策と考えます。

天神橋 税理士法人では、安心・円満なご相続をモットーにご相続の事後だけではなく、事前のコンサルティング、

相続税シミュレーション、提案サービスを行いますので、お早めに・お気軽にご連絡ください。

相続税(争続税)

相続税とは亡くなった方の財産・債務に課せられる税金です。この相続税は人生最後の税金と言われています。

しかし、この相続税の計算では基礎控除として、 【3,000万円+600万円×相続人数】を相続財産から差し引く

ことができ、その他各種の控除や特例評価減もあり、実際には亡くなった方の9%の割合で課税されています。

つまり100人の被相続人(故人)がいれば、9人に課税される割合で決して多くの方を対象とする税金では

ありません。

国税庁の統計によれば、2022年度で約150万人の方が亡くなり、9.6%の方に課税されています。

また、2022年度の統計では、被相続人1人当たりの相続財産は約1億4千万円、相続税額は約1,800万円です。

2022年度に課税された相続財産の構成を見ると、不動産が38%、現金・預金が35%、有価証券が16%と

なっており、やはり相続財産に占める不動産の割合が高いことがわかります。

課税される割合は低いものの、財産評価額・納税額は高額となる場合について

このように課税される割合は低いものの、財産評価額・納税額は高額となる場合があり、

その納税資金の確保や節税により税額をできる限り少なくすることが相続人にとって大きな問題です。

不動産の割合が高ければ、現金での納付が困難で、延納により分割払いにするケースや、

物納という形で先祖伝来の土地を手放すこともあります。

また、相続税の税務調査も申告の数年後に行われるケースが多く、

2022年度の調査実績8,000件に対して約85%の7,000件で申告漏れが指摘されています。

税務署の情報収集能力、調査能力は高く、相続税は適切に申告することが必要です。

この相続税を適切に節税すること、納税資金を確保すること、また、2次相続も考慮して最適な相続を行うこと、

税金をめぐるいろいろな問題についても、当事務所では、安心・円満な相続をモットーに事前コンサルティング・

相続税シミュレーション、提案サービスを誠実・丁寧・リーズナブルに提供しますので、お気軽にご相談ください。